Adieu les réseaux de veille…

Il y a quelques jours, au retour d’un séjour à Québec en compagnie de mes camarades des Francophonies de l’innovation touristique, j’ai reçu dans ma boite mail un message du Réseau de veille en tourisme du Québec dont le titre ne laissait guère place au doute : « Un dernier chapitre : 20 ans de veille pour l’industrie touristique ». Et le message commençait ainsi : « Le Réseau de veille en tourisme vous soumet aujourd’hui sa dernière infolettre. » Je dois vous confier que j’ai ressenti comme une grande affliction de voir ce média promouvant notamment l’ensemble des travaux de la Chaire Transat de l’UQAM de Montréal prendre ainsi fin. Une partie des réflexions partagées depuis tant d’années ont agrémenté mon parcours et surtout ont été conseillés à la lecture à des générations d’étudiants, de lecteurs, de correspondants qui souhaitaient avoir une vision nord-américaine et francophone de l’actualité touristique. Cette annonce me rappelle l’amertume, après la surprise, ressentie en septembre 2021 lors de l’annonce de l’arrêt de Veille Info Tourisme, précieuse plateforme d’information sur le tourisme créée par Merchid Berger au sein de la Direction Générale des Entreprise à Bercy. C’est curieux, même en y réfléchissant quatre ans plus trad, que ce qui a fait référence et a été un formidable outil de compréhension du fait touristique ait été sacrifié au nom de prétendues économies d’argent public. Que valaient à l’époque quelques dizaines de milliers d’euros face à la qualité du traitement de l’information et aux nombreuses données générées par cette initiative, jusqu’au fameux « Mémento du tourisme français » également sacrifié et non remplacé à ce jour ?

Car le débat fait rage dans le tourisme sur la nécessité de comprendre, de mesurer, de quantifier et de qualifier les activités du secteur à toutes les échelles territoriales et pour tous les acteurs considérés. Jamais comme aujourd’hui est apparue la nécessité de traiter les informations et encore davantage de hiérarchiser la somme considérable de données disponibles sur le marché, de leur donner sens et valeur, de leur permettre d’aiguiller les politiques publiques et pourquoi pas de les réorienter en fonction des éléments fournis incontestables. L’IA est une promesse susurrée à l’oreille de beaucoup, voire un mirage. On lui prête des vertus presque miraculeuse d’aller chercher les données et de les restituer dans un format inégalé et pertinent. Mais l’IA n’y changera rien, je crois, si la qualification des données n’est pas améliorée et précisée pour l’ensemble des acteurs. Et si un travail d’harmonisation des données peut rendre compréhensible la foultitude de data présente sur le marché. Une sorte de jungle numérique où l’on peut aisément se perdre en essayant de toutes les identifier…

Qu’est France Tourisme Observation devenu ?

Ce ne sont pas les initiatives qui manquent cependant. Je dirai même que tout observateur attentif du tourisme peut ressentir comme une légère lassitude à voir défiler les propositions de données, dont on peut penser qu’elles manquent au minimum de cohérence à l’échelle d’un territoire. Certaines sont passionnantes et pertinentes, d’autres ont déjà disparu du marché, faute d’intérêt clairement explicité ou de modèle financier. La dernière en date est le sabordage en cours de France Tourisme Observation, porté par Atout France depuis quelques années. L’avenir incertain de l’agence, promise à la fusion (voire la dilution) dans Business France depuis si longtemps, n’aide pas en la circonstance. En novembre dernier, lors des Rencontres nationales du tourisme du CNFPT 2024 tenues à Clermont-Ferrand sur le thème « La donnée, enjeu stratégique du développement touristique des territoires », j’ai eu le plaisir de questionner Hugo Alvarez, alors sous-directeur en charge de l’observation, la prospective et la stratégie chez Atout France sur cette « plate-forme data souveraine animée par un collectif rassemblant l’ensemble de la filière tourisme ». Hugo était assez fier de la force de ce collectif, de ses premières réalisations (l’observatoire du locatif et l’observatoire de l’hôtellerie de plein-air) mais aussi des projets de relance d’un Mémento dynamique avec l’INSEE et la Banque de France (avec un travail pour récupérer les bases) mais aussi des tableaux de bords du tourisme durable avec l’ADEME et ADN. Nous avons parlé indicateurs expérimentaux par exemple pour un outil de diagnostic des empreintes RSE (environnementale et sociale) en évoquant le ratio euro / tonnes de CO2, création d’emplois, satisfaction des résidents, formation, etc. Depuis, Hugo est parti diriger un bel office de tourisme en Occitanie et j’ai comme l’impression que la promesse de rationalisation des agences publiques ou parapubliques au nom d’un effort de « mutualisation, de simplification et de déconcentration », d’une « culture de l’évaluation » pour « dépenser mieux » va sonner le glas d’une belle initiative collective.

Cette dynamique fait peu à peu « pschitt » et que la seule annonce encore valable pour l’Etat est le désormais ubuesque mythe des « 100 millions de visiteurs internationaux » revendiqué en 2024. Mais à quoi sert-il aujourd’hui ? Je crois qu’il manque dans ce pays, et notamment pour le secteur touristique, une véritable culture de l’évaluation et de la comparaison. C’était d’ailleurs le thème de l’intervention de Jean Pinard lors de ces mêmes rencontres auvergnates. Je ne suis toujours d’accord avec Jean, parfois excessif selon moi dans ses prises de parole, mais j’apprécie à la fois sa liberté et la qualité des sujets qu’il propose à la réflexion. Sur le sujet, je ne peux qu’abonder dans son sens, « observer le tourisme : si on ne compte pas, ça ne compte pas ! ». Pourquoi est-ce si difficile de mesurer le tourisme ? « Observer des flux restera toujours plus difficile qu’observer une production industrielle, ou le chiffre d’affaires d’un même secteur d’activité piloté par un seul outil de mesures. » Les unités de mesure traditionnellement utilisées, « la nuitée » ou le « taux de réservation » sont communiquées comme des mantras. Mais quel sens dans le fond leur donner et quelle valeur, notamment lorsque l’on n’est pas un professionnel de l’hébergement ? Des fournisseurs de données existent en France et contribuent à la connaissance du tourisme. MKG pour l’hospitalité (qui développe un outil de mesure des performances du tourisme à l’échelle des EPCI), APIDAE pour les organismes de gestion de destination ou Flux Vision sur la présence de visiteurs sur un territoire (avec une nouvelle possibilité de mesurer des émissions de GES).

De la Business intelligence dans le monde du tourisme ?

Comme l’écrivait récemment Jean Pinard, il convient de passer de « l’observation à l’analyse » notamment « pour répondre à des questions simples qui vont nous permettre des actions correctives ou des décisions politiques plus adaptées à la situation de telle ou telle destination. » C’est fort de cette réflexion et des nombreux échanges sur la question de la « donnée touristique » depuis tant d’années avec des experts français et internationaux, que j’ai eu le plaisir de découvrir la stratégie d’intelligence d’affaires portée par Destination Québec Cité. Philippe Caron, qui en dirige la division (également celle de l’innovation) à Destination Québec Cité est venu la présenter pendant une heure à la délégation des experts francophones réunis dans la capitale québécoise. Le terme de Business Intelligence (BI), ou intelligence d’affaires, désigne les technologies, les applications et les pratiques de collecte, d’intégration, d’analyse et de présentation de l’information afin d’aider toute organisation, entreprise ou collectivité, à prendre des décisions éclairées. Cet objectif de la Business Intelligence de soutenir ce qu’on pourrait appeler une chaine de valeur décisionnelle est monnaie courante dans de nombreux secteurs industriels ou économiques mais encore rarement pratiquée dans les activités touristiques.

Dans le cas de Destination Québec Cité, 47 sources de données sont utilisées. Elles vont des données fédérales pour les dépenses (Destination Canada) à celles fournies par des acteurs comme STR (équivalent de MKG sur le marché nord-américain) ou inusités en France comme Moneris, société canadienne de technologie financière spécialisée dans le traitement des paiements. Destination Québec Cité fait appel pour son modèle d’affaires à un « entrepôt de données » dont l’achat est estimé à 200.000 $ / an. Celui qui opère pour Destination Québec est Google BigQuary qui fournit des tableaux de bord Google (tous moteurs). Cette intelligence d’affaires (ou BI) me semble tout à fait passionnante à analyser et devrait inspirer des acteurs institutionnels en France. (sur le sujet, je rappelle de nombreux articles sur ce blog, dont l’excellent article de Gallic Guyot sur ce blog : L’observatoire est mort, vive l’intelligence touristique !)

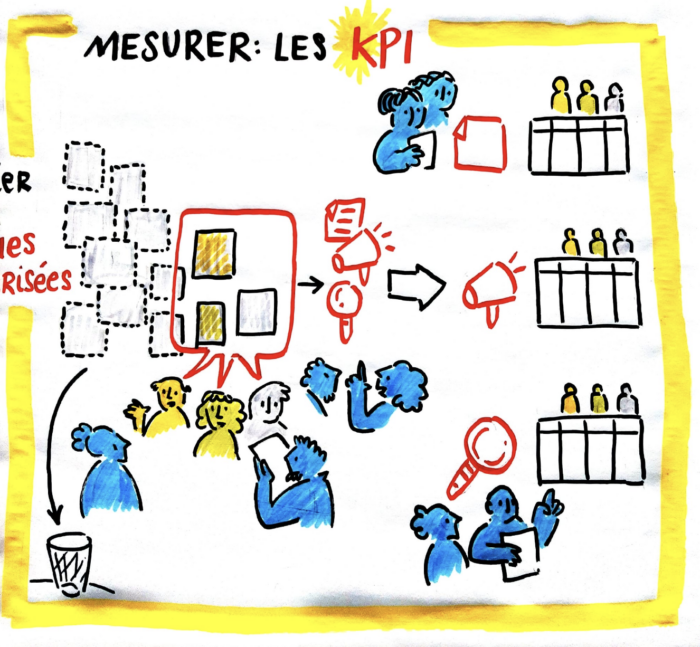

Vive les KPI, ces indicateurs clés de pilotage

Enfin, quelques derniers éléments à ma réflexion matinale, il faut donner du sens aux évaluations promises par les fournisseurs de données. Quels critères ? Quelle analyse ? Quel usage ? C’est pourquoi il me semble aussi important de proposer pour toute stratégie d’organisation des KPI, c’est-à-dire des indicateurs clés de pilotage. Nous y avons réfléchi à Québec avec un petit groupe composé de quelques français, avec Christelle Taillardat, et des amis québécois (Nadine Gelly, Pierre Bellerose et Frédéric Gonzalo). Nous avons proposé que les KPI aident à mesurer la transformation et la vision stratégique en se concentrant sur les attentes des parties prenantes en l’occurrence pour un tourisme à impact positif.

Une méthodologie a été proposée, partant d’une écoute active des parties-prenantes pour connaître leur motivation, en passant par un choix collectif de la vision et des processus, une définition des KPI avec l’équipe (un choix fait par exemple sur la facilité à récolter ou sur le contrôle de l’OGD) et une analyse des variations des KPI permettant d’ajuster les actions et de qualifier l’influence par exemple des politiques durables ou des évolutions réglementaires. Pour que ces KPI fonctionnent, il est nécessaire d’associer à la démarche l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire les touristes et les résidents, les prestataires touristiques et non touristiques (commerce, transport, culture, etc.), l’équipe de l’OGD, ainsi que les représentants institutionnels. Des KPI des parties prenantes ont été proposés pour évaluer la vision touristique. L’idée dans la démarche est d’en limiter et de les rendre accessibles et compréhensibles par chacun.

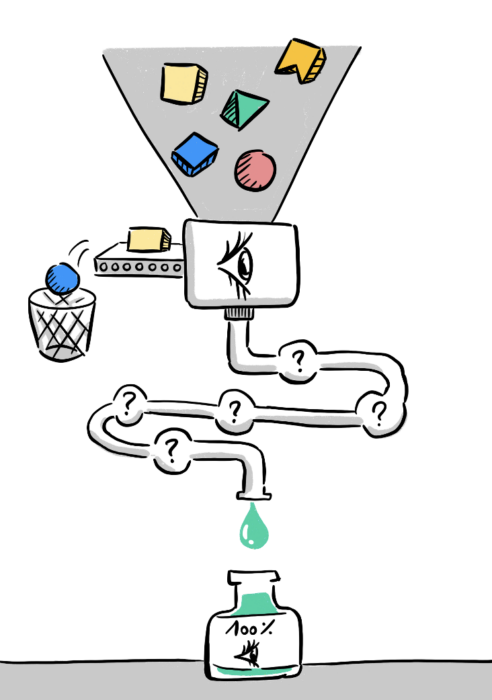

Le filtre à décision pour se poser DE bonnes et simples questionS

C’est dans cette logique enfin que d’autres experts francophones ont proposé une méthode, le filtre à décision, pour encore mieux aider la gouvernance dans ses choix stratégiques. Ce filtre à décision consiste s’affranchir un temps de la masse de données et faire ce fameux petit pas de côté pour revenir à l’essentiel. Et surtout se poser les bonnes (et simples) questions : est-ce utile au projet mené, est-ce que cela donne de la valeur à la vision d’un territoire, etc., de l’évaluation par un système de notation clair et facile. Pour le cas de Destination Québec Cité, cinq grandes questions ont été proposées autour des thèmes stratégiques qui semblent majeurs pour le territoire (la prise en compte de l’identité locale, l’impact sur les communautés locales, la responsabilité environnementale ; l’expérience consciente et éducative ; le rôle et engagement de Destination Québec Cité).

Prenons un exemple précis, celui de l’impact sur les communautés locales. La question posée à tout projet devrait être : le projet bénéficie-t-il directement aux communautés locales, tout en respectant leurs besoins et aspirations ? Le système de notation qui en découlerait serait : (1-3) peu ou pas d’implication des communautés locales ; risque de générer des impacts négatifs (économiques, sociaux ou culturels) ; (4-6) des bénéfices ponctuels ou limités, sans co-construction ou consultation des communautés ; (7-10) implique activement les communautés dans la conception et la mise en œuvre, avec des retombées positives tangibles et mesurables pour elles (emplois locaux, valorisation culturelle, bénéfices économiques durables). Certains pourront dire que cette approche n’est pas révolutionnaire. Certes, mais elle permet de réintroduire du sens et même du bon sens dans la stratégie touristique.

Pour conclure

Pour conclure, je crois qu’il est temps que le tourisme français entame une mue dans les outils de mesure. Qui est capable aujourd’hui de donner des chiffres exacts et identiques à l’échelle de l’ensemble des territoires et des destinations ? J’ai souvent le sentiment en lisant les rapports officiels et les données des observatoires que les outils de mesure servent davantage à justifier l’existence d’institutions ou à masquer l’absence de vision et de stratégie plutôt qu’à donner une idée claire, précise et factuelle du fait touristique. Sans parler des chiffres qui contredisent ou n’ont qu’un intérêt minimal. Cela va de la part du tourisme dans le PIB à toute hausse de 0,5% de fréquentation qui dans le fond ne nécessite peut-être pas de sonner les trompettes de la gloire médiatique. Un travail d’harmonisation est nécessaire, comme un socle commun d’indicateurs. Des initiatives existent, j’en parlerai lors d’un prochain article. Je crois qu’il convient de produire de l’analyse comparée et de l’intelligence d’affaires pour observer, analyser et progresser. Et sans doute intéresser les médias sur d’autres sujets que ceux éternellement rebattus des taux de croissance d’une année sur l’autre qui dans le fond n’ont qu’in intérêt assez minime…

Les illustrations de cet article sont tirées du travail de facilitation graphique de Giulia David lors des FIT 2025 à Québec