Si l’on prend le temps de faire un peu de sémantique, nous pouvons nous arrêter sur une première définition proposée par les auteur.rices de l’ouvrage « Imaginaires et pratiques touristiques aux Etats-Unis : enjeux économiques et enjeux territoriaux ».[1]

On comprend ici que les imaginaires sont des constructions mentales produites par un corpus d’images et de productions, qui nourrissent ce qu’on peut également appeler l’inconscient collectif. On ne saurait ici que trop vous renvoyer vers le passionnant billet de Guillaume Cromer, « A-t-on perdu la bataille des imaginaires dans le tourisme ? »[2] qui détaille ces aspects au regard des futurs souhaitables pour notre industrie.

L’imaginaire touristique est nourri par des récits de toutes sortes.

Récit :

- Action de relater, de rapporter quelque chose : Faire le récit d’un voyage

- Développement oral ou écrit rapportant des faits vrais ou imaginaires : Écrire des récits d’aventures.

Le Larousse ne pouvait être plus généreux dans sa définition, qui nous offre deux exemples en lien direct avec notre propos.

La première acception du terme nous permet de faire la distinction entre deux formats qui peuvent paraître similaires et qui pourtant diffèrent : le manifeste et le récit.

Alors que le manifeste revendique et porte haut les valeurs, les intentions, les engagements de celui qui le rédige, le récit porte en creux ces notions en les incarnant dans des faits.

Le récit permet donc de raconter une histoire, celle de vos futur.es visiteur.euses qui viendront séjourner demain sur votre territoire, celle des personnes qui y vivent actuellement, depuis toujours ou qui viennent d’y arriver, celle des pros qui accueillent au quotidien les touristes d’une nuit ou d’une vie.

Contrairement au manifeste, qui est le phare monolithique de votre vision, le récit est par nature pluriel : dans son fond et dans sa forme.

Son fond est divers, parce que les histoires qui caractérisent votre destination sont innombrables, uniques et singulières, à l’image de leurs auteur.rices.

Sa forme l’est également, parce qu’une histoire peut se raconter de mille façons : carnets de voyage, chansons, films super 8 amateurs ou super-productions destinées à la viralité, podcasts documentaires, motion design fictionnés… J’en passe, l’exercice n’a de limite que celle de la créativité.

Ne pas envisager la pluralité de ces récits nous pousse au risque de l’uniformisation, comme il est décrit dans l’ouvrage cité précédemment : « […] cet imaginaire touristique, aux États-Unis et ailleurs, se nourrit d’images matérielles (cartes, affiches publicitaires, magazines et revues spécialisées, reportages diffusés dans les médias traditionnels, productions cinématographiques et télévisuelles) et immatérielles (récits de voyages, discours, fantasmes et préjugés, mais aussi slogans, idiomes et logos, tels que Only in San Francisco, What Happens in Vegas Stays in Vegas, ou The Big Apple – pour New York – ou encore clichés et stéréotypes, tels que le Golden Gate Bridge à San Francisco, la tour Eiffel à Paris, ou l’incontournable balade en gondole à Venise), sans oublier de nouvelles formes dont l’avènement repose sur l’invention et le développement depuis la seconde moitié des années 1990 des médias internet.

Récemment, François Perroy dans son billet « Le tourisme, ce beau souvenir »[3], illustrait parfaitement cet écueil de la standardisation en présentant le travail de l’artiste Corinne Vionnet qui superpose des photos de touristes pour montrer la standardisation de la perception des lieux.

On voit bien ici la manière dont les récits teintent les imaginaires, et réciproquement, dans un cercle presque infini et nourri par les supports marketing.

Changer les imaginaires pour faire tourisme autrement

Renversons la table, laissons de côté la poésie et armons-nous de notre outil de pilotage préféré : le plan d’actions de l’année.

Dans l’inventaire des innombrables actions détaillées, s’y trouvent des problématiques que l’on envisage souvent avec un angle technique, alors qu’en faire le récit différemment peut ouvrir des possibles inexplorés.

Premier exemple : Rediriger les flux pour pacifier les zones très touristiques et amener les visiteur.euses à s’orienter vers des zones périphériques ou méconnues.

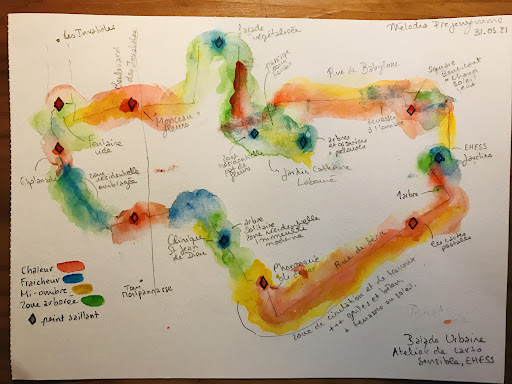

Ici, ce n’est pas qu’une question de mobilité ou de connaissance de l’offre, c’est aussi la capacité à changer l’imaginaire perçu de certains lieux, vus comme peu ou pas « intéressants », parce que ne faisant pas partie de l’imaginaire dominant. Pourtant, la fabrication d’une carte sensible peut permettre de suggérer une autre manière d’appréhender un territoire. La carte ci-dessous utilise l’aquarelle pour accentuer les zones de fraîcheur et de chaleur au long d’une promenade urbaine : ce sont moins les habituels « points d’intérêts » qui sont valorisés, au profit d’une vision subjective qui passe par les sensations.[4]

De la même manière, quand on parle de mise en tourisme, il s’agit bien de bâtir de toutes pièces un imaginaire touristique pour un lieu qui ne l’était pas. On peut penser notamment aux nouveaux quartiers qui cherchent à se construire une histoire et une attractivité au travers de récits qui donnent du corps à l’expérience qui peut y être vécue.

A cette image, le quartier de Baud-Chardonnet à Rennes longe la Vilaine, offrant la promesse d’un beau dimanche au cœur d’un concentré de générations et de cultures, remarquablement traduit par une balade sonore à la rencontre des habitant.es. Ce projet a rempli a minima deux fonctions : faire collectif au sein de la communauté d’habitant.es autour de cet objet culturel et touristique, et donner à « voir » et à entendre autrement et même tendrement ce lieu jusqu’à récemment peu fréquentable.

On peut en dire autant de la volonté d’élargir les ailes de saison, marotte s’il en est de nombreuses destinations.

On ne peut que citer le travail remarquable fait par Attitude manche qui donne à ressentir la destination dans des contextes météorologiques hostiles mais qui renversent les a priori. La vidéo « L’hiver à contre-courant » met en scène Alex Strohl, aventurier et photographe outdoor qui va traverser la Manche du Mont Saint Michel au nord du Cotentin, à vélo, en plein hiver, et franchement ça fait rêver.

Que dire du tourisme durable, qu’on ne peut considérer qu’à l’aune de nos futurs proches ? Soumis à des externalités fortes qu’il ne maîtrise pas, le tourisme se doit dès aujourd’hui d’adopter une attitude résiliente pour ne pas oblitérer l’avenir.

C’est dans cet esprit que Pas-de-Calais Tourisme au travers de la mission Autour du Louvre Lens a initié une vaste démarche de design fiction (accompagnée par ma pomme).

Ce territoire est un exemple du genre en matière de changement climatique : coincé entre submersion marine et inondations régulières des marais, le tourisme en Pas-de-Calais doit se transformer dès maintenant.

La démarche a réuni une centaine de participants : pros du tourisme, étudiants, élus, acteur.rices du tourisme institutionnel se sont prêtés au jeu de l’écriture de récits du futur pour questionner les tendances à l’œuvre et se projeter vers un tourisme souhaité et souhaitable.

A la clef :

– l’identification d’initiatives vertueuses,

– des projets réalistes et réalisables,

– la création spontanée de petits collectifs agissants…

Un plan d’actions pour l’avenir, en somme.

Écrire et diffuser un récit, c’est en soi un discours performatif : plus on l’affiche, plus il prend corps et se réalise. C’est affirmer sa singularité en tant que territoire pluriel, riche de ses reliefs et de ses voix amplifiées et incarnées, de ses dynamiques multiples.

PS : Pour découvrir le travail de l’artiste Toon Joosen dont l’une des oeuvres illustre ce billet, c’est par ici.

[1] Alexandra Boudet-Brugal, Sophie Croisy, Sandrine Ferré-Rode, Frédéric Leriche et Dalila Messaoudi

Introduction. Imaginaires et pratiques touristiques aux États-Unis : enjeux économiques et enjeux territoriaux

[2] https://www.etourisme.info/a-t-on-perdu-la-bataille-des-imaginaires-dans-le-tourisme-2/

[3] https://www.etourisme.info/le-tourisme-ce-beau-souvenir/

[4] http://psig.huma-num.fr/cartes-sensibles/2021/06/